「15の春」を子も親も笑顔で迎える!

大阪府では、令和6年度から私立高校等の授業料の無償化制度を拡充する事になりました。ニュース等でもよく取り上げられているので、授業料無償化については耳にされた事もあるかと思います。

所得制限も無くなり、大阪府の全ての子どもが対象で、府外の私立に通う生徒も含まれます。且つ府内の私学97校の内96校は制度に参加するので、選択肢が広がったのは事実だと思います。

この影響もあってか、2024年の公立高校の受験倍率は、現行制度では最も低い、平均1.05倍になりました。大阪では公立本命、私立は滑り止めという考え方が定着しています(専願は別)が、今年は私立を第一志望とする受験生が増えました。授業料無償化で私立のハードルが下がり受験しやすくなったと言えます。

大阪府の学力(中学校)は去年初めて半分より上の全国22位になりました。喜ばしい事です!下から数えた方が早いと言われた一昔前に比べたら信じられない快挙です! 学区制の撤廃や選抜制度の変更、成績の見える化等の改革が、学力向上に繋がり、難関校への進学も進んだものと思われます。今回の授業料無償化は、公私間での流動が更に大きくなるだろうと予想されますが、それでも専門学科(文理や総合化学、国際文化など)がある公立高校の倍率は普通科に比べて、高位置をキープしています。

府立高校では「3年連続定員割れ(志願割れ)だった場合は再編整備」とする学校条例が有る事もあって、生徒に選ばれる学校づくりが課題と言われています。この条例の良し悪しを一言で語る事は出来ませんが、傍から見ていてこの10年でさまざまな変化は感じます。大切なのは「行ける高校」のチョイスでは無く「行きたい学校」をチョイス出来る事です。それが子どもの「学ぶ権利」を本当に守る事になるのではと思えます。

受験するのも、学校に通うのも子ども自身です。多感な時期、意見が合わない時もあるでしょうが、子供の意見を尊重する事で、たとえ第一志望に合格しなかったとしても悔いを残さず、チャレンジした事を親子で良い経験になったと思えれば、気持ちを切り替えて前に進めるのではないでしょうか。 課題や制度ばかりを話しすると堅苦しくなってしまいますので、これらも織り交ぜながら、今回は親目線で「高校受験」を見てみたいと思います。

●授業料無償化でどんな流れが出来る?

全国に先駆けて大阪府が打ち出した「公立高校完全無償化」。2024年度から段階的に進んでいきます。

| 令和6年度入学 (2024) | 高校2年生時(令和7年度から無償) |

| 令和7年度入学 (2025) | 高校2年生時(令和8年度から無償) |

| 令和8年度入学 (2026) | 高校1年生時(令和8年度から無償) |

2026年度には1年生~3年生迄全ての学年で完全無償化になる見込みです。今でも公私間の流動は大きくなっていますが、公立、私立共に無償化になると今度は公立高校への志望者が増えるだろうと予想されます。学校に通うにあたり、必要なのは授業料だけではありません。入学金然り、通学費(定期代等)、教科外活動費等、私立は公立の倍必要と言われます。これらの費用を考慮すると公立高校を志願する生徒が増え、倍率が上がる事が予想されます。

改革が進む公立校、魅力満載の私立高については、人気・偏差値共に上がり、それと共に競争率がアップする事が予想されます。教育水準の上昇は、高校受験を避け中学受験が増える可能性も秘めています。

親目線で見ると、子どもが3年間学校に通う間にどれくらいのお金が必要か?はとても重要な事です。ただ、高校のその先の進路を考えると、単に無償化(支援)があるからと、それに左右されて高校を決めるのは筋違いだなと感じます。大切な事は、私立か公立か?ではなく、どこの高校に行きたいか、そこは子どもにとって価値が有る高校なのか?ではないでしょうか。私立と公立では雰囲気も進路に対する考え方も違います。子どもにとって最善の利益を親子で話し合うところがスタート地点かも知れません。

●授業料無償化は「負担0ゼロ」とは違う!高校で必要なお金。

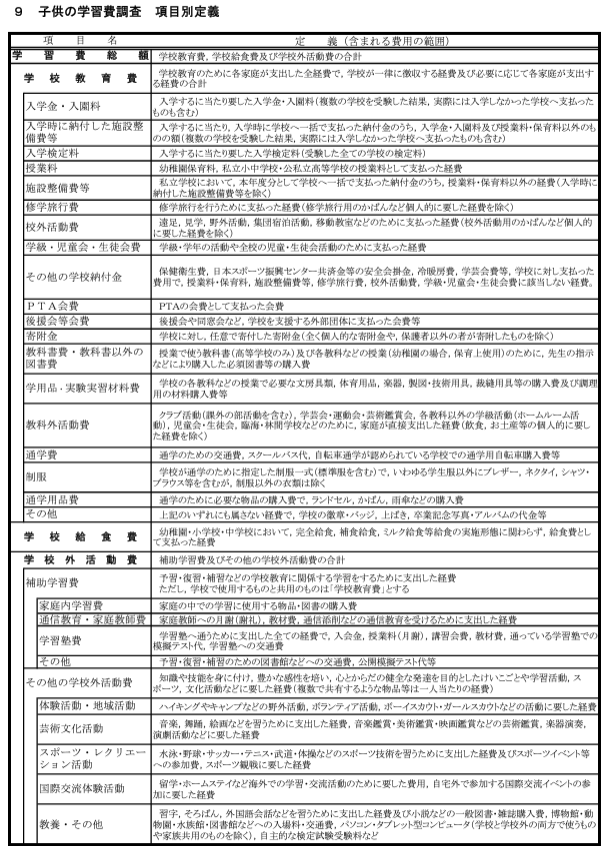

文部科学省が実施した「子供の学習費調査によると、高校で必要になる学費の平均年額は以下の通りになります。

| 区 分 | 公 立 | 私 立 | |

| 学校教育費 | 309,261円 | 750,362円 | |

| 学校外活動費 | 203,710円 | 304,082円 | |

| 学習費総額 | 512,971円 | 1,054,444円 | |

府立高等学校の授業料等は以下の通りです。

| 入学検定料 (出願前に収める) | 入学料 (合格発表日~学校が指定する日迄に収める) | 授業料 | 学校諸費 | |

| 年4回に分けて3か月毎に納付する | ||||

| 全日制 | 2,200円 | 5,650円 | 118,800円 (月額9,900円) | 学校・課程によって異なる。 |

| 定時制 | 950円 | 2,100円 | 32,400円 | |

| 通信制 | 800円 | 500円 | 1単位あたり年額330円 | |

年額を見ると、私立高校は公立高校の約2倍である事がわかります。授業料が無償化になる事で一番大きな出費はまず無くなる事になりますが、高校に行くとまず、入学金が必要になります。一般的には学校納付金と言われますが、入学金の他にも検定料、施設整備資金(設備利用料)、PTA会費等はこれにあたります。それ以外にも、修学旅行や遠足等の費用、実習教材費や芸術鑑賞費、制服費用、クラブに入部すればクラブ活動費と次から次へと必要な細目が現れます。

学校生活の中で大きな出費を占めるものに修学旅行が有ります。ご存知でしたか?修学旅行には「修学旅行実施基準」というものが存在します。各都道府県、政令指定都市毎に違いますが大阪は以下の通りとなっています。

| 旅行期間 | 4泊5日以内 これを超える場合(海外等)は協議する。 |

| 旅費 | 保護者の過重な負担にならない様に節約に努める事。徴収に当たっては一度に過重な負担にならない様に配慮する。 |

| 実施学年 | 3年過程は2学年以降、4年過程は3学年以降。 |

| 生徒参加率の基準 | 原則として全員参加 |

| 旅行方面 | 国内は規定なし。海外は効果的な国際理解教育が実施出来る条件を備えている事。 |

| 引率者数 | 規定なし |

| その他 | 往復の車船中泊は出来るだけ避ける。航空機利用は認める。 |

大阪府の場合、旅費の規定はありませんが、周辺の県を見てみると、兵庫県で80,000円程度、奈良県で60,000円程度、和歌山県で上限74,000円、三重県・滋賀県・京都府記載無しとなっています。

筆者の子ども(大阪府内の公立高校)が数年前に修学旅行に行った時も7万円前後だったような気がします(ハッキリとは覚えていませんが)。

これが私立になると、国内でも平均120,000円、海外だと150,000万円~400,000万円がボリュームゾーンになってきます。私立では修学旅行先も2~3か所からチョイスする様になっている学校が多いので金額は大きく前後すると思われますが、それでももし私立高校を目指すのであれば、入学後授業料以外にどれくらいの費用が必要か、きちんと調べておく必要があります。

●私立に行ったら塾は要らない?

一昔前は「私立だったら塾は不要、公立だと塾が必要」と言う見地でしたが、少し変わってきたように思います。子どもの性格、成績と進学先によって大きく変わる事から、授業料無償化で高校受験にプラスして中学受験も(学校によっては)過熱する可能性があります。定員もずっと同じとは限りませんから、定員が減れば更に合格しづらくなります。

ここ数年で聞かれたのは、「えっ

| ・私立高校だったので、大学受験対策をしっかりしてくれ、塾代が不要だった。 ・公立高校だった為、大学受験対策の塾代が必要になり、結局高額な出費が必要になった。 ・私立高校だったが、塾にも通いダブルで費用が必要だった。 ・公立高校だったが、通塾せずに大学受験に臨み合格した。 |

↑これを見た人から「結局塾に行くのかぁ~、公立で塾に通わず大学?レベルが高い大学は無理でしょ!」という声が聞こえてきそうです。でも実はそんな事はありません。東大や京大、阪大など超難関と言われる国公立大学に合格する生徒の多くは塾が必要ない子が多いのです。本当に大切なのは「学習習慣の定着」です。

小学校の高学年になる頃に学習の習慣がしっかり定着していると、その後もスムーズに勉強に入っていけます。学習の習慣が定着していないと、苦手な科目に対して拒否感(苦手意識)がどんどん大きくなっていくので、小学生の頃に勉強に向かう環境が保持されている事が望ましいなと思います。特に公立中学校から高校受験に臨む場合は内申点がモノを言います。

| 【内申点】 9教科を5段階評価した合計点に、学校生活での活動評価を合わせたものを言います。この内申書と学力検査で合否判定します。 |

それだけに、勉強に対するモチベーションがその後の大学受験にも大きく関わりますので、大学なんてまだ先の事と思わず、子どもの今をしっかり見ましょう。

小さな事からコツコツと・・・ではありませんが、「立てた目標が達成出来た」などの成功体験の積み重ねも子どもの大きな成長に繋がっていくと思います。後天的な理由で勉強が嫌いになってしまうのはとても残念だなと思いますので、親としてまずはしっかり見守ってやれたらと思います。

「学習習慣の定着」を考えた時に、「通塾」をイメージされる方もいらっしゃると思いますが、ここで1点気を付けたいのが、通塾させれば習熟度はアップするかもしれませんが、塾依存になってしまう可能性が有るという点です。大切な事は「自分で考えて自分で勉強出来る様になる事」です。それが塾依存になってしまうと、塾から抜け出せないだけでなく、社会に出ても自分の力で前進する事が出来ない大人になる可能性すらあります。通塾を検討するなら「子どもの事をちゃんと考えてくれる熟」を選ばないといけないなと思います。

| 通塾がいいのか、家庭学習がいいのか、習熟度や勉強のスタイルは本当にさまざま!学校によっても必要な情報や学習(準備)は違います。子どもに合った学校、過ごしやすい学校の選択を見つける為に、具体的に動きましょう。学校見学では文化祭などに行くと学校施設や在校生の雰囲気等を見る事が出来ます。一番大切なのは、子どもが笑顔でいる事です。子どもの笑顔は親の笑顔の源です。 |

●公立・私立それぞれの良し悪し

中高一貫校に入る為に、遊びたい盛りの小学生が受験勉強をするのです。プラスが無かったらやってられないですよね(笑)入学してからも厳しいのが私立です。常に勉強が付いて回るのは普通の事ですし、学校や友達が合わず他の高校を受験したいと言おうものなら「ご勝手に」という雰囲気丸出しです。

ただし、成績優秀者には特典が設けられているのも私立です。入学金や授業料の免除、制服代免除等、上位である程、入学後に必要な費用が免除されます。これは私立ならではポイントですね。学校によって内容は違いますので、気になる人は調べてみるのも有りです!

ただ、私立に向く子向かない子があります。成績不振で内部進学が危ういレベルになると転校を進められる事もあります。学校によって、校風や雰囲気、教育内容や学力レベルはさまざまです。大学の付属校もあれば、宗教色を持った学校もあります。学校説明会や見学会を利用して、実際に学校の雰囲気を見る事は重要です。

勉強や大学進学までの事を考えて私学を選ぶ子もいれば、スポーツなど秀でた分野で私学に進学する子もいます。一昔前なら「○○(←スポーツ名)で推薦もらって入学する。」なんて話もありました。サッカーや野球なら私達にも身近です。中には吹奏楽部で推薦というのも聞きます。

一概に公立私立、どちらが良いとか悪いとか言えませんが、大阪の場合、高校入試の日程は統一されています(=統一日入試)これは、私立は一校しか受験できない事を指します。学校によっては1.5次、1.7次入試もありますが、基本が統一日入試なので、何が起きるかというとたくさんある学校で生徒を均分するという事が起きるのです。競争社会ならぬ共存社会ですね。

推薦制度は、生徒の取り合いをせずに子どもを確保できる私立高校と受験(学力試験)せずに進学できる子ども双方にとってWinWinな様に見えますが、最近は注意が必要です。

| 推薦入試でも、学力試験を課される様になってきている。 内申点、最低○○点は必要という具合に学力が維持されている事も条件の一つ。 |

ここまで私立中心に話をしてきました。では次は公立…となるはずですが、公立については子ども自身が(親と一緒でももちろんいいですよ)その学校に足を運んでみる事です。私立はパンフレットも綺麗で魅力がいっぱい掲載されていますが、公立の学校はそういう訳にはいきません。ホームページにも限界を感じますし、公立を第一志望に選ぶなら、やはり自分の目で見て決めるべきです。

偏差値70オーバーでも、茶髪の子が居てイケイケに見える学校もあります。どことは言いませんが府立の公立高校です。そういう雰囲気が好きじゃないなら違う学校も見てみるべきです。

学校の雰囲気、レベル(偏差値)、進路と大学進学実績、どこに重点を置くかで学校選びは変わってきます。指定校推薦を狙うならランクを1つ下げて、その高校の上位を狙うという手もあります。何より自分が「行きたい」と思う学校だからこそ頑張れるのです。

●最後に

皆さんは、「子どもの権利条約」というのをご存知ですか?

「児童の権利に関する条約」は、1989年に国際連合の総会で採択され、日本では1994年4月にこの条例が批准されました。

子ども(18歳未満)は、守られる対象であるだけではなく、権利を持つ主体であるという事を明確化した条例です。生きる権利、成長する権利、暴力から守られる権利、教育を受けられる権利、遊ぶ権利、参加する権利等。

「子ども権利条約」なんて言葉を使うと、「戦争やってる国の話でしょ」とか「後進国の事

本来、教育基本法と子ども権利条約は同じ概念下にあるはずです。しかし実際は子ども権利条約が教育行政に活かされているとは言い難い状況かなと思われます。ただこの様な日本社会にあっても、教育の現場(学校)で、「子どもの権利条約」の趣旨や規定を活かし、実践実現しようとする学校はあります。頑張っている先生もいます。

子どもにとって一番身近で大切な学校こそが、子どもの権利が尊重される場でなければいけません。そして子どもに必要な事、大切にするべき事を含めた権利、それを決めるのは大人では無いように思います。

日本では殆ど語られる事の無い「子どもの権利条約」ですが、大人が知り、社会が知り、一人一人が受けとめる事で、今の日本に起こっているさまざまな問題(いじめ、登校拒否、児童虐待、子どもによる犯罪等)は、少しずつでも改善していくのでは無いかと思っています。「自分には関係ない事」「自分(自分の家族)さえ良ければそれでいい」では無く、私達(大人)一人一人が変わる事が、子ども達を取り巻く社会の好転に繋がるのではないかと思います。

子どもは皆この日本の宝であり、ダイヤモンドの原石です。その光をキラキラと放つ未来であって欲しいと思います。その為に学校は楽しいところ、切磋琢磨し学ぶところ、そして自分も他人もかけがえの無い大切な存在である事を知る場であって欲しいと思います。私立でも公立でも、そこで子ども達は自分を磨き、良い目を持った大人になって欲しいと思います。そうでなければ社会を変えていく事は出来ないでしょう。

勉強が出来る事も大切ですが、それだけでは生きていけません。何より人間力を伸ばす場、それが学校であって欲しいと思います。学問を学び、人を学ぶ。「○○を選んだから正解」という事は無いと思います。人は常に取捨選択して生きていきます。その選択に責任を持つ事、受験がどんな結果であっても、そこにまた違う素晴らしい出会い、素晴らしい時間が有る事をポジティブに受け止められる人であって欲しいと思います。

親の経済状況や教育(学校)に対する考え方、子どもの性格、行きたい学科、学校の雰囲気など、学校を決めるにはさまざまな要素がありますので、選択肢は無数になります。それでも15の春が子どもにとっても親にとっても笑顔の春になる事を祈らずにはいられません。しっかり情報を集め、対策を立てて、合格をゲットしましょう。