運転免許と更新と門真試験場

免許を取得する時(新規交付)、取得した後(更新や記載事項の変更等)、必ずお世話になるのが「運転免許試験場」です。大阪北部・東部地域の方には馴染み深い門真運転免許試験場ですが、全国的に見ると、試験場の他にセンターという呼称もあります。

免許証にも掲載されていますが、管轄は各都道府県公安委員会になります。実際の業務に関しては各都道府県警察本部が担っています。

※大阪府警察 https://www.police.pref.osaka.lg.jp/

目次 [非表示]

●門真運転免許試験場の基本情報

◇所在地

大阪府門真市一番町23番16号

◇アクセス

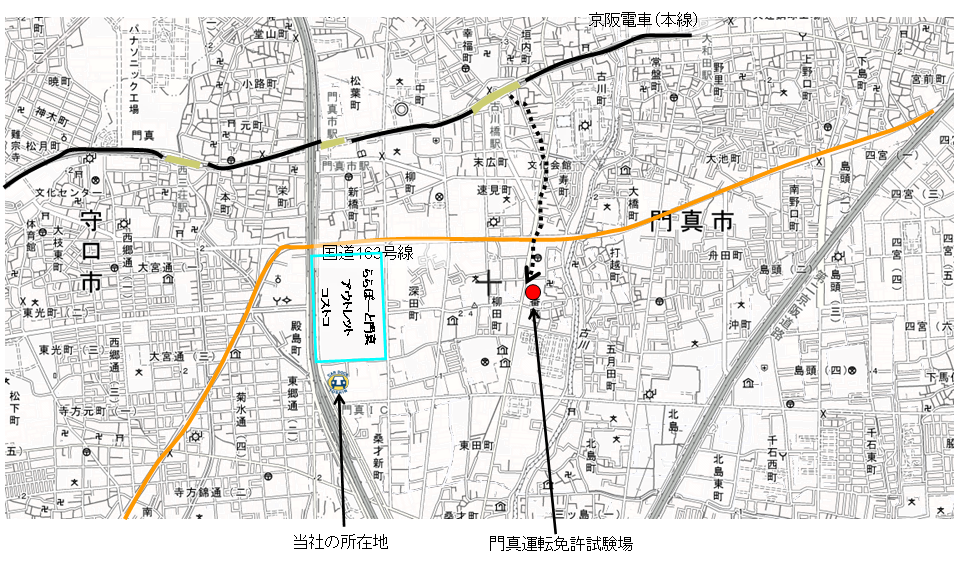

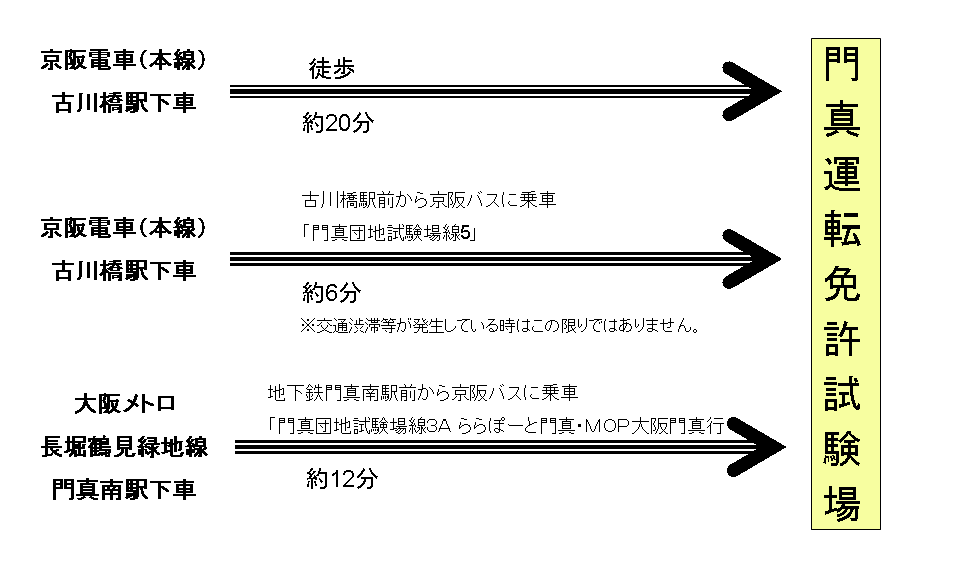

門真市の中心より、やや南西寄り。最寄り駅は京阪電車の古川橋駅で、駅からバスも出ています。

試験場周辺にはコインパーキング点在していますが、試験場に隣接する駐車場は比較的早い時間に満車になってしまいます。大阪府下で唯一、全ての免許の技能試験を行う事が出来るコースを有しており、日曜日の更新手続き、即日発行を行っているのは、門真運転免許試験場のみになります。

国土地理院https://www.gsi.go.jp/top.htmlの地図を引用の上加工

古川橋駅の南側にイオンがあります。今は多くの方がスマホの地図案内機能を利用されるので迷子になる事はないと思いますが、イオンを横目(右側)にひたすら歩く事約20分で門真運転免許試験場に到着します。

夏はちょっとしんどい距離ですね!古川橋駅前から京阪バスも出ていて、バス停「免許試験場」下車になります。他にも、大阪メトロ長堀鶴見緑地線「門真南駅」で下車、京阪バスに乗り換えて「免許試験場」で下車するというルートもあります。上記の地図から外れてしまいましたが、「地下鉄門真南駅」は地図中の大きな道路(大阪中央環状線と第二京阪道路)が交差するあたり(地図下部より更に下)にあります。

車の場合は、

・国道163号線、「試験場入口」交差点を南進後、約500m

・府道15号線、「試験場前南」交差点を北進後、約150m

試験場の横に駐車場がありますが、有料になります。その他、徒歩5分圏内に、コインパーキングが7つ程あります。

●受験出来る免許の種類と免許を取得する為の条件

運転免許と言っても広範囲に亘ります。バイク、普通自動車、トラック、タクシーやバス、特殊車両等、全ての技能試験に、門真運転免許試験場は対応しています。

◇免許の区分(第一種免許と第二種免許)

まずは、免許の区分から見てみましょう。自動車の免許には3種類あります。3つの内の一つは「仮免許(仮免)」と呼ばれるものですので、この場では割愛させて頂きます。残りの2つ「第一種運転免許」と「第二種運転免許」の免許の種類については以下の通りです。

| 自動車免許の区分 | 免許の種類 | |

| 第一種運転免許 | 日本の公道で原付(原動機付自転車)・自動車を運転する為に必要な免許が第一種運転免許です。 | 普通免許 準中型免許 中型免許 大型免許 原付免許 小型特殊免許 普通二輪免許 大型二輪免許 大型特殊免許 けん引免許 |

| 第二種運転免許 | 人(旅客)を運送する目的のある自動車(バス・タクシー・ハイヤー・民間救急車・自動車運転代行業等)を運転する場合に必要な免許です。 レンタカー・自家用バス・送迎用自家用車等は旅客自動車に含まれません。 | 普通第二種免許 中型第二種免許 大型第二種免許 大型特殊第二種免許 けん引第二種免許 |

上表に記載した通り、第一種運転免許には10種類、第二種運転免許には5種類の免許があります。では次に免許の種類によってどんな車を運転する事が出来るのか見てみましょう。

◇第一種運転免許の種類と運転できる自動車等の種類

| 運転できる自動車/原動機付自転車 | ||||||||||

| 免許の種類 | 大型自動車 | 中型自動車 | 準中型自動車 | 普通自動車 | 大型特殊自動車 | 大型自動二輪車 | 普通自動二輪車 | 小型特殊自動車 | 原動機付自転車 | けん引自動車 |

| 大型自動車免許 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||

| 中型自動車免許 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||

| 準中型自動車免許 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||

| 普通自動車免許 (AT限定免許含む) | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||

| 大型特殊自動車免許 (カタピラ車限定免許含む) | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||

| 大型自動二輪免許 (AT限定免許含む) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||

| 普通自動二輪免許 (AT限定・小型二輪限定・AT小型限定免許含む) | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||

| 小型特殊自動車免許 | 〇 | |||||||||

| 原付免許 | 〇 | |||||||||

| けん引免許 (小型トレーラー限定免許含む) | 〇 |

◇第一種運転免許を取得する為の条件

| 大型自動車免許 | 大阪府下に現住所があり、満21歳以上かつ、普通自動車免許又は準中型自動車免許、中型自動車免許、大型特殊自動車免許を取得後、3年以上経過した者。 大型自動車免許とは、大型自動車(乗車定員30人以上、車両総重量11t以上、最大積載量6.5t以上)を運転出来るようになる免許です。 10tトラックや、タンクローリー、営業外でしたら大型バス等が運転出来る様になります。 現在の第一種免許においては、最上位の運転免許となります。 |

| 中型自動車免許 | 大阪府下に現住所があり、満20歳以上かつ、普通自動車運免許又は準中型自動車免許、大型特殊自動車免許を取得後、2年以上経過した者。 中型自動車免許とは、中型自動車(乗車定員11人以上29人未満、車両総重量7.5t以上11t未満、最大積載量4.5t以上6.5t未満)を運転出来る様になる免許です。 それまでは普通自動車免許と大型自動車免許でしたが、2007年の免許制度改正によって登場した免許区分になります。2007年以前に取得した普通自動車免許については、中型自動車免許(8t限定)となります。AT限定免許はありませんが、8t限定免許については、元々取得していた普通自動車免許の条件に基づき、AT限定の条件が適用されます。 現在、4tトラックを運転する為には、こちらの中型自動車免許が必要になります。かつての普通自動車免許で、運転出来た範囲の自動車を細分化して、中型自動車免許を新設する事により、普段運転しない方が、いきなり4tトラック等の貨物自動車を運転し、事故を起こす割合を低下させる目的で新設されました。 |

| 準中型自動車免許 | 大阪府下に現住所があり、満18歳以上の者。 準中型自動車免許とは、準中型自動車(乗車定員10人以下、車両総重量3.5t以上7.5t未満、最大積載量2.0t以上4.5t未満)を運転出来る様になる免許です。 2017年の免許制度改正によって新設された免許区分になります。2007年以降2017年以前に取得した普通自動車免許は、準中型自動車免許(5t限定)となります。 AT限定免許はありませんが、5t限定免許については、元々取得していた普通自動車免許の条件に基づき、AT限定の条件が適用されます。 免許区分が細分化され過ぎて、もう何が何やら、どの免許でどの自動車が運転出来るのか、わからなくなって来た戦犯的免許です。一方、受験条件が普通自動車免許と変わらない為、完全に上位互換の免許となりますが、指定教習所で受ける場合は、10万円程金額が変わって来る為、実際に取得するのは、業務上必要に迫られて、といった方が多い様です。 後述の中型自動車免許の受験条件によって、まだ受験出来ない職業トラックドライバー等を救済する目的で新設されましたが、そもそも中型を作らなければこんなことには?というのは言ってはいけません。この準中型自動車免許より、適正検査や免許更新時に深視力検査が必要になります。 |

| 普通自動車免許 | 大阪府下に現住所があり、満18歳以上の者。 普通自動車免許とは、普通自動車(最大定員10人以下、車両総重量3.5t以下、最大積載量2.0t未満)を運転出来る様になる免許です。AT限定免許あり。 2017年の免許制度改正によって、現在、普通自動車免許で運転出来るのは上記自動車になります。一番最初に取得する免許で、原付と並んで2トップ的な免許になるのではないでしょうか。 制度改正によって、どんどん運転出来る自動車の縛りが厳しくなっていき、後に取れば取るほど損になる、不遇免許です。遂に2tトラックが運転出来なくなりました。 以前に取得した方は、現在では8t限定や5t限定、更に遡ると、大型自動二輪に乗れたり、大型二種まで付帯されていた時代もありました。取得率としては、現在はAT限定が7割近くになります。 |

| 大型特殊自動車免許 | 大阪府下に現住所があり、満18歳以上の者。 大型特殊自動車免許とは、大型特殊自動車(全長12m以下、全幅2.5m以下、全高3.8m以下)を運転出来る様になる免許です。 具体的には、ショベルカーやホイルローター、クレーン車等になります。 作業を行う際は、大型特殊自動車免許の他に、対応した修了書などが必要になります。 |

| 大型自動二輪免許 | 大阪府下に現住所があり、満18歳以上の者。 大型自動二輪免許とは、大型自動二輪車(401cc~)を運転出来る様になる免許です。AT限定免許もあります。 かつては、教習所での取得が不可能であり、試験場での限定解除(一発試験)でのみ取得出来た、ある種の憧れとステータスな免許でしたが、1996年に免許制度が変更になり、指定教習所での取得が可能になり、一気に敷居が下がりました。限定解除の時代のライダーの方々には、「金で買った大型」等と言われる事も、あったりなかったり。 限定解除時代は、普通自動二輪免許で大型二輪を運転すると免許条件違反になりましたが、現在は無免許運転になるので注意が必要です。たまに勘違いしてらっしゃる方がいます。 ちなみに、免許制度の問題で、現在72歳以上で1965年以前に免許を取得していた方は、普通免許に付帯されて持っておられる方もいらっしゃいます。 2005年に大型自動二輪AT限定免許が登場してから、2019年まではAT限定免許における運転制限が、排気量650cc以下に限定されていましたが、現在は制限は撤廃されています。 |

| 普通自動二輪免許 | 大阪府下に現住所があり、満16歳以上の者。 普通自動二輪免許とは、普通自動二輪車(126cc~400cc)を運転出来る様になる免許です。AT限定免許も有ります。中単、中免等と呼ばれる事もあります。 こちらも最初に取得する免許として、比較的上位に入ります。かつては「三ない運動」と呼ばれる、高校生をバイクに乗らせない運動の標的にされた免許であり、現在に至っても、自動普通二輪免許は取得しても、校則で乗車禁止や、卒業迄免許証自体を没収、という高校も存在します。 |

| 小型特殊自動車免許 | 大阪府下に現住所があり、満16歳以上の者。 小型特殊自動車免許とは、小型特殊自動車(全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.0~2.8m以下、最高時速15㎞以下・農作業用の自動車は35㎞以下)を運転出来る様になる免許です。 聞き馴染みが薄く、実際何が運転出来る免許なのかご存じない方も多いと思いますが、具体的には農業用のトラクターや、小型のフォークリフト等を公道上で運転する場合に必要になる免許です。 原付免許以外の全ての免許に付帯している為、小型特殊自動車免許を単体で取得する人は殆どいません。 |

| 原付免許 | 大阪府内に現住所があり、満16歳以上の者。 原付免許(原動機付自転車=50cc)を運転出来る様になる免許です。人生で一番最初に取得する免許になる人も多いのではないでしょうか。 原付免許は実技試験がなく、適正検査と学科試験のみになるので、比較的ハードルも低く、試験の合格後に、実地を含めた原付講習を受験後、免許が交付されます。 合格率は全国的にも50%ちょっとと、意外と低く、根本的に始めて免許証を取得する若年層に受験者が多い為、交通ルール等に馴染みが薄い事が原因かと思われます。これから取得される方は「原付?余裕余裕」と慢心せずにしっかり勉強してから試験に臨みましょう。 小型特殊自動車免許以外の全ての免許に付帯してきます。 |

| けん引免許 | 大阪府下に現住所があり、満18歳以上の者。 けん引免許とは、自走しない状態の被けん引車両で、車両総重量が750㎏を超える被けん引車両を運転出来る様になる免許です。トレーラー等のけん引をする際に必要になります。 被けん引車両に接続する、けん引車両の運転に応じた運転免許が必要になります。 |

◇第二種運転免許の種類と運転できる自動車等の種類

※回送等、人を乗せない(旅客目的ではない)場合は、第二種免許は必要ありません。

| 運転できる自動車/原動機付自転車 | |||||

| 免許の種類 | 大型自動車 | 中型自動車 | 準中型自動車 | 普通自動車 | 大型特殊自動車 |

| 大型自動車第二種免許 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |

| 中型自動車第二種免許 (8t限定・AT8t限定・5t限定・AT5t限定免許も含む) | 〇 | 〇 | 〇 | ||

| 普通自動車第二種免許 (AT限定免許含む) | 〇 | ||||

| 大型特殊自動車第二種免許 | 〇 | ||||

| けん引第二種免許 | 大型、中型、準中型、普通、大型特殊自動車のけん引自動車で、 人(旅客)を運送する目的がある旅客用車両をけん引する場合に必要。 |

| 大型特殊自動車第二種免許とけん引第二種免許は 日本で必要になる事は殆どない。 大特二種に限っては、この免許が必要な車は日本には存在しないと言われています。 二種免許とは、バスやタクシー等「人を運ぶ事を目的とした緑ナンバー」の車の事を指します。 それでも受験者が存在するのは、会社から「二種を持っていてくれると安心出来る」と言われる為だそうです。他には趣味で免許取得される方など。 ちなみに大特二種の受験者数は、男性11649名、女性60名の合計1709名です。(令和4年度) |

◇第二種運転免許を取得する為の条件

タクシーやバス等の旅客自動車(人を乗せる目的の車)を、旅客目的の為に運転する際に必要になる免許です。対応した車両でも、回送等の場合は第二種免許は必要ありません。 普通自動車免許、中型自動車免許、大型自動車免許、けん引免許、大型特殊自動車免許に第二種免許が存在します。上述している内容と多少重複致しますが、受検の為の条件を以下に起筆致します。

| 大型自動車第二種免許 中型自動車第二種免許 普通自動車第二種免許 大型特殊自動車第二種免許 | 大阪府下に現住所があり、満21歳以上かつ普通乗車免許・中型自動車免許・大型自動車免許・大型特殊自動車免許のいずれかを取得して3年以上経過した者。 または他の第二種免許を取得している者。 |

| けん引第二種免許 | 大阪府下に現住所があり、満21歳以上で次のいずれかの条件を満たしている者。 普通自動車免許・中型自動車免許・大型自動車免許・大型特殊自動車免許のいずれかを取得後3年以上経過し、けん引免許を取得している者。 他の第二種免許を取得している者。 |

旅客(人)を扱う免許の性質上、試験も第一種免許より厳しくなっており、合格率はそれほど高くありません。普通免許と中型免許にはAT限定もあります。

第二種けん引免許は、極一部トレーラーバス等が存在し、一説では新幹線の陸送ドライバーは、第二種けん引免許所持者しか選べない、等と言われる事もありますが、現状の日本国内では、第二種大型特殊免許が必要な車両はありません。

通常であれば、自動車教習所で技能教習を受けて、卒業検定で合格した人が運転免許試験場で学科試験を受験して運転免許証を取得します。ところが大型特殊自動車第二種運転免許やけん引自動車第二種運転免許には教習所での教習や技能試験の規定が無い為、これらの免許を取得しようとした場合、必然的に「一発試験」に合格する必要があります。

余談になりますが、原付免許や小型特殊免許にも、教習に関する規定が無い事から、上記に照らし合わせれば、同様に「一発試験」と言える訳ですが、運転試験場での技能試験が元から無く、学科試験のみで取得出来る事から、「一発試験」と呼ばれる事はありません。

最後にそれぞれの免許で運転出来る代表的な車について起筆し、受検できる免許の種類を締めくくりたいと思います。次は試験場周辺についてお伝え致します。

◇それぞれの免許で運転出来る代表的な車

| 免許の種類 | 代表的な車 |

| 大型自動車免許 | 大型バス・ダンプカー・タンクローリー等。 |

| 中型自動車免許 | 4トントラック・マイクロバス等。 |

| 準中型自動車免許 | H29年3月に新設された運転免許。中型免許を取得するには、2年以上の普通免許歴が必要ですが、準中型免許は運転初心者でも運転が可能です。 |

| 普通自動車免許 (AT限定免許含む) | 軽自動車を含む普通自動車 |

| 大型特殊自動車免許 (カタピラ車限定免許含む) | 大型のフォークリフト・ロータリー除雪車等、 |

| 大型自動二輪免許 (AT限定免許含む) | 総排気量が400ccを超える自動二輪(バイク) |

| 普通自動二輪免許 (AT限定・小型二輪限定・AT小型限定免許含む) | 総排気量400cc未満の自動二輪(バイク) |

| 小型特殊自動車免許 | 農耕トラクター・コンバイン・ターレットトラック(動力部が360度回転する構造で構内輸送に使用される運搬車の総称)等 |

| 原付免許 | 総排気量が50cc以下の二輪車(バイク)。原付には三輪や四輪のスクーターも含まれる。 |

| けん引免許 (小型トレーラー限定免許含む) | 車両後部に総重量が750キログラム超の車を連結して、それを引きながら運転できます。 |

| 大型自動車第二種免許 | 路線バスや観光バス等。 車両総重量11t以上、最大積載量6.5t以上、乗車定員30人以上の全てを満たし、且つ旅客(人)運送をする事を目的とする。 |

| 中型自動車第二種免許 (8t限定・AT8t限定・5t限定・AT5t限定免許も含む) | 介護送迎バス・幼稚園の送迎バス等緑ナンバーのマイクロバス等。 車両総重量7.5〜11t未満、最大積載量4.5〜6.5t未満、乗車定員11〜29人以下の全てを満たし、且つ旅客(人)運送をする事を目的とする。 |

| 普通自動車第二種免許 (AT限定免許含む) | 普通二種免許は、車両総重量3,500kg未満、最大積載量2,000kg未満、乗車定員10人以下の全てを満たす車で、旅客運送をするのに必要な免許です。代表的な車両ではタクシー、ハイヤー、介護送迎車などが挙げられます。また、運転代行としてお客様の普通車を運転する際にも必要になります。 |

| 大型特殊第二種免許 | フォークリフト・ショベルカー・キャタピラー車・除雪自動車等を運転して、且つ旅客(人)輸送事業を行う為の免許。実際には大型特殊自動車を旅客(人)輸送事業に使用する事は無い為、実用性は殆ど無い。 |

| けん引第二種免許 | 大型トレーラー・タンクローリー等荷台をけん引する自動車を運転して、且つ旅客(人))輸送を行う際に必要となる。 しかし、現実的には、けん引車を旅客(人)輸送に使う事は無い為、大特二種同様、実用性のあまりない免許になる。 |

●試験場周辺

◇食事

・門真運転免許試験場食堂

試験場内にある食堂です。食券制になっており、メニューも中々豊富です。

試験場の外に出る必要がないのが、最大のメリットですね。

営業時間は、平日は8:30~15:30 日曜日は10:00~14:30

・無添くら寿司 門真試験場前店

大阪府門真市一番町21-7

お昼時は混雑する傾向にある様です。

・横浜家系ラーメン 門真商店

大阪府門真市一番町21-1

横浜家系ラーメン、町田商店の系列店です。食券制。

・なか卯 門真試験場前店

大阪府門真市柳田町6−34

どんぶりチェーンのなか卯です。

古川橋から歩いた場合163号線を超えて徒歩数分の右手にあります。

・ガスト・ステーキガスト 門真店

大阪府門真市一番町1-6

ガストとステーキガストが一緒になっている店舗です。

なか卯同様、試験場からは少し離れます。163号線沿い。

・しゃぶ葉

大阪府門真市柳田町5-13

こちらも163号線沿いになります。

・ケンタッキーフライドチキン 古川橋店

大阪府門真市柳田町5-14

お馴染みのチェーンです。ガストと同様、163号線沿いに有り試験場からは少し離れます。

・マクドナルド 古川橋店

大阪府門真市一番町1-15

163号線沿いで且つ、徒歩ルートから少しだけ離れます。日曜の昼時は混雑する傾向にあります。

◇コンビニエンスストア

近隣に、セブンイレブンとミニストップがあります。

・ミニストップ 門真柳田町店

大阪府門真市柳田町26−8

試験場のすぐ近くです。

・セブンイレブン 門真古川橋店

門真市末広町31-10

古川橋駅から徒歩で試験場迄向かう途中にあります。試験場より駅の方が近い位置です。

・SUMOMO BAKERY(パン屋さん)

大阪府門真市柳田町27-9 コンフォール柳田 1F

試験場の目の前に2022年パン屋さんがオープンしました! リーズナブルで美味しいと高評価のお店です♪

●受付開始や所要時間

◇更新手数料と受講時間

免許の更新の際は、講習を受ける必要がありますが、区分によって講習時間が異なります。

| 区分 | 更新手数料 | 講習手数料 | 合計 | 講習時間 |

| 有料運転者 | 2,500円 | 500円 | 3,000円 | 30分 |

| 一般運転者 | 2,500円 | 800円 | 3,300円 | 60分(1時間) |

| 違反運転者 | 2,500円 | 1,350円 | 3,850円 | 120分(2時間) |

| 初回更新者 | 2,500円 | 1,350円 | 3,850円 | 120分(2時間) |

高齢者講習等を一定の期間内に受講された方等、更新時の講習が免除になる場合もあります。

◇運転免許更新

門真運転免許試験場は日曜日も開場していますので、平日は仕事等で手続きに来られない人達で以前は非常に混雑していましたが、現在は完全予約制になっていますのでご注意下さい。

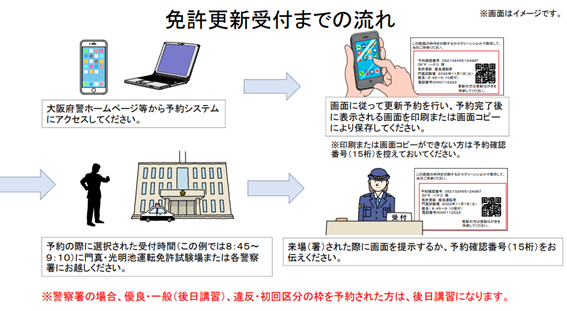

大阪府警察 免許更新受付までの流れよりhttps://www.police.pref.osaka.lg.jp/

【必要なもの】

①運転免許証

②更新連絡書

③写真1枚(門真運転試験場で更新手続きする場合は不要)

④黒または青のボールペン

⑤眼鏡等(必要な人のみ)

⑥本籍、氏名を変更された人は、本籍が記載された住民票の写し(コピー不可)

【手順】

| 受付をします。 |

| ↓ |

| 受付時、受け取った申請書に記入 |

| ↓ |

| 講習区分に応じた証紙を購入し、申請書に貼り付けます。 |

| ↓必要な証紙の料金は更新区分によって異なります。講習時間が長くなる程金額は高くなります。 |

| 適性検査(視力検査等)を受けます。 |

| ↓中型自動車免許以上を所持している方は、深視力の検査もあります。 |

| 免許証の暗証番号を設定します。 |

| ↓ |

| 更新窓口へ書類を提出します。(更新審査) |

| ↓ |

| 写真撮影を行います。 |

| ↓ |

| 講習を受ける。 |

| ↓ |

| 運転免許証交付 |

●運転免許の更新期間について

運転免許の更新期間は、有効期限が満了する直前の誕生日の前後1か月(1ヶ月前から1ヶ月後)になります。末尾が、土曜日・日曜日・祝日・振替休日・年末年始(12月29日~1月3日)の方は、これらの日の翌日迄手続きが可能です。

また、病気療養や出産等、やむを得ない理由が有り、期間内に手続きが出来ない方は、やむを得ない理由が証明出来る物(母子手帳等)を提示する事で期間前に手続きする事が可能です。注意しなければならないのは、期間前に更新した場合、運転免許証の有効期間は、通常の更新手続きの場合より短くなります。

●更新を忘れていた場合

免許証の更新を忘れていて、有効期限を過ぎてしまった場合は失効となります。失効した状態で自動車を運転すると、無免許運転となりますのでご注意下さい。

更新手続きが出来なかった時、失効後6か月以内であれば、「特定失効者」として通常の免許証更新と同様の内容で更新する事が出来ます。特定失効者の更新の場合は、月曜日~金曜日のみの受付となり、日曜日は受付を行っていないので注意が必要です。

有効期限より6か月を超えると、試験を受け直さなければならなくなります。6か月~1年未満の場合は、大型自動車免許・中型自動車免許・準中型自動車免許・普通自動車免許の場合は、学科試験・技能試験が免除され、適正検査のみで仮免許を受ける事が出来ます。その他の種類の免許には免除はありません。

1年以上経過すると、仮免許の学科試験・技能試験から受け直す必要があります。

やむを得ない事情がある場合(海外に渡航していた、入院していた等)は、やむを得ない理由の事象が終了した日から起算して、1か月以内にパスポートや診断書等、事情を証明出来る書類を添付する事により、失効後6か月~3年以内であれば、更新が可能です。

特定失効者の場合は、免許証の情報が引き継がれない為、更新日が免許証の再取得日となり、ゴールドの方でもブルーの3年更新で、次回更新時は初回更新者講習となります。

また、試験手数料が免許毎に別途加算される他、交付手数料も免許の数だけ割増請求される為、所持免許の種類の多い方程、金額が大きくなります。やむを得ない事情のある方は免許証情報が継続される為、心配ありません。

| 区 分 | 適正試験 | 学科試験 | 技能試験 | |

| 特定失効者 | 失効後6ヶ月以内の方 | 要 | 否 | 否 |

| 失効後3年以内(理由のある方) ※1 | 要 | 否 | 否 | |

| 失効後3年以内(理由の無い方) | 失効後1年を超え3年以内 | 要 | 要 | 要 |

| 失効後6か月を超え1年以内 ※2 | 要 | 要 | 要 | |

| 失効後3年を超える方 | H13年6月20日以降に理由が発生した方 | 要 | 要 | 要 |

| H13年6月19日以前に理由が発生した方 | 要 | 要 | 否 |

※1 理由となる事情がやんだ日から起算して1ヶ月以内に手続きできなかった方は、適性試験、学科試験及び技能試験の受験が必要です。

※2 適性試験(視力の検査等)に合格すれば、受けていた免許種類に応じた仮免許が取得できます。

| 手数料の種別 | 手 数 料 | ||

| 試験手数料 | 免許の種類一種につき1,900円(公安委員会がやむを得ないと認める事情により、運転免許が失効した場合は800円) | ||

| 交付手数料 | 2,050円(公安委員会がやむを得ないと認める事情により、運転免許が失効した場合は1,700円) (注意)免許種別が一種増すごとに200円必要です。 | ||

| 講習手数料 | 優良運転者講習 | 500円(講習時間30分) | |

| 一般運転者講習 | 800円(講習時間1時間) | ||

| 違反運転者講習 初回更新者講習 | 1,350円(講習時間2時間) | ||

| 高齢者講習 | 70~74歳迄の方 | 6,450円(講習時間2時間)又は2,900円(講習時間1時間)※1 | |

| 75歳以上の方 | 7,500円(認知機能検査と高齢者講習2時間又は3,950円(認知機能検査と高齢者講習1時間)※2 |

※1原付/二輪/大型特殊/小型特殊免許のみをお持ちの方

※2原付/二輪/大型特殊/小型特殊免許のみをお持ちの方又は運転技能検査対象者の方(運転技能検査を受ける方は1回につき3,550円が追加で必要です)

●教習所を卒業して学科試験を受ける場合

◇初めて運転免許を受ける人

教習所を卒業し、門真運転免許試験場で学科試験を受ける場合は、休日を除く月曜日から金曜日になります。現在こちらも完全予約制になっています。https://www.police.pref.osaka.lg.jp/大阪府警察「運転免許に関する各種手続きについて内 教習所を卒業した方」

試験の時間が12時45分~13時50分、試験の結果発表が15時30分頃に行われ、合格した方は16時30分前後に免許証の交付があります。※受験者数等により時間が前後します。

【手順】

| 申請書類を書きます。 |

| ↓ |

| 証紙を購入し、貼り付けます。 |

| ↓ |

| 受付へ申請書類を提出します。 |

| ↓ |

| 適性検査(視力検査等)を受けます。 |

| ↓ |

| 受付番号を貰って受付は終了です。 |

| ↓ |

| この後、学科試験→合格発表→免許証交付と進みます。 |

学科試験が不安な方は、近隣に直前に対策問題が出来るお店があるので、そちらを使うのも一つの手かも知れませんね。

◇既に運転免許を所持しており、追加で受ける人(併記)

既に免許を所持していて、新しく別の免許証を追加取得した場合、所定の手続きを行う必要があります。

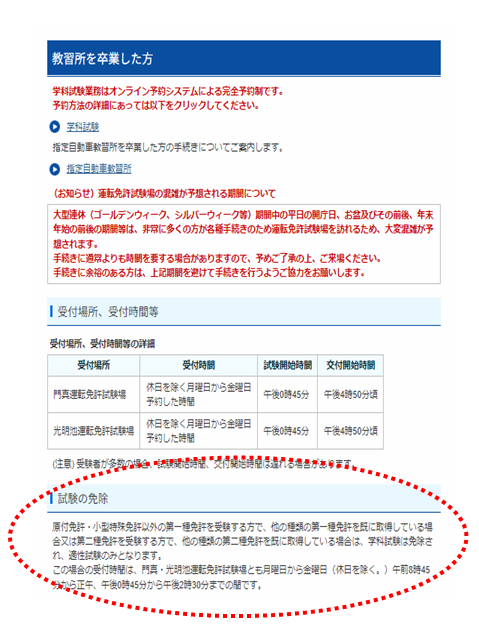

教習所を卒業して、原付免許・小型特殊免許以外の第一種免許所持者で、学科試験が免除される方の受付時間は、休日を除く平日の8時45分~14時30分(正午~0時45分を除く)になり、予約は不要です。学科試験が必要な場合は、予約も必要になります。

大阪府警察

運転免許に関する各種手続き内 受験手続」よりhttps://www.police.pref.osaka.lg.jp/

【手順】

| 証紙を購入し、貼り付けて提出します。 |

| ↓ |

| 適性検査(視力検査等)を受けます。 |

| ↓ |

| 中型自動車免許以上を所持受ける方は、深視力の検査もあります。 |

| ↓ |

| 写真撮影をします。 |

| ↓ |

| 免許証の交付を待って終了です。 |

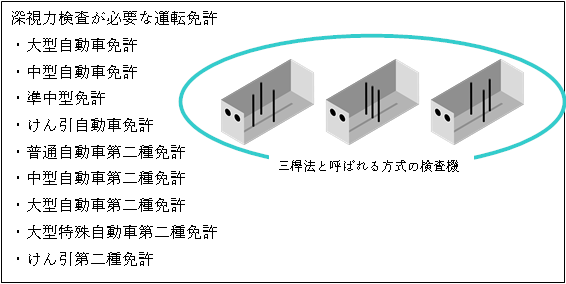

●深視力検査について

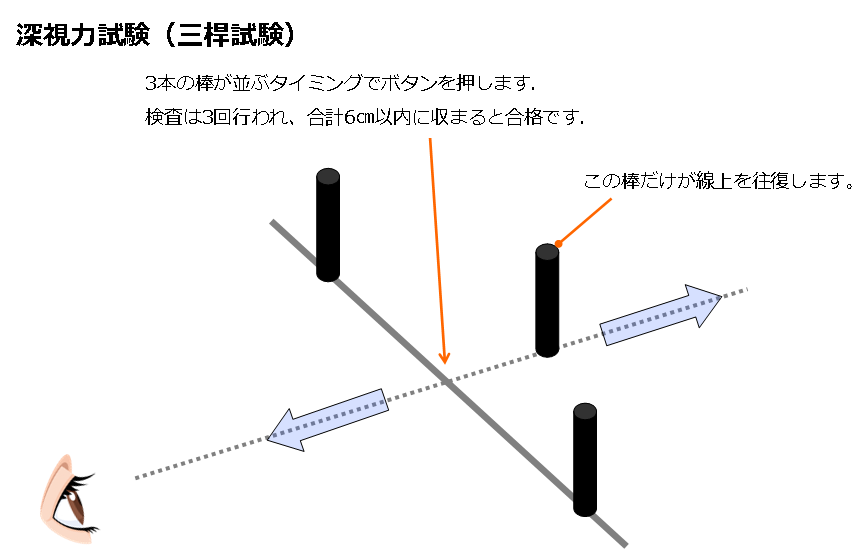

深視力検査とは、物体が動的に動いた時に両目で遠近感や立体感が掴めているかを測定する検査です。トラック等大型車両になると、自動車自体が長くなるので、安全確認の為に深視力が必要となります。その為新たにこれらの免許を受ける際や、更新の際は深視力検査が必要になります。

具体的には、前後に棒が移動して真ん中にきた時にスイッチを押す。これを3回実施して合計の誤差が規定値(6㎝)以内なら合格になる検査です。

「目標をセンターに入れてスイッチ」するだけの簡単な検査かと思いきや、これが全く見えなかったりします。左右の目で視力差がある、乱視、眼鏡やコンタクトレンズの度がきっちり合っていないと、検査に落ちる確率が高くなる様です。

更新当日に受からなくても、免許証の有効期限内であれば、後日でも何度でも再検査は出来ます。もし、万が一免許の更新時にどうしても深視力が通らなかった場合は、下位免許への格下げ更新となり、深視力が必要な免許は失効になります。この場合は複雑で、2007年の免許制度改正以前に大型自動車免許まで取得している方が大型自動車免許を失効した場合は、中型自動車免許(8t限定)となりますが、改正後に大型自動車免許を取得した人が、大型自動車免許を失効した場合は、現行制度の普通自動車免許(最大定員10人以下、車両総重量3.5t以下、最大積載量2.0t未満)となります。

これは、免許制度改正以前に、旧普通自動車免許(現中型自動車免許8t限定)と大型自動車免許の両方を有していた場合は、既得権保護の観点に基づいて中型自動車免許(8t限定)が残るのに対し、免許制度改正後に大型自動車免許や中型自動車免許、中型自動車免許(8t限定)の限定解除を行った場合は、既得権を放棄したものとみなされ、現行の普通自動車免許となります。 中型自動車免許(8t限定)が残らない場合に当てはまる方は、失効してしまうと、運転出来る自動車が大幅にグレードダウンする事になるので、注意が必要です。

●試験場で試験を受ける人(一発試験)

自動車の運転免許を取得する為には、通常は自動車教習所に通う事になります。学科と技能の講習を規定時間受けて、仮免許→路上→卒業検定と進んでいきます。その後、自動車試験場(または運転免許センター)に行って、学科と適性検査を受けて合格して、はじめて運転免許種を取得する事になります。これに対し、「一発試験」とは教習所に通わずに、運転試験場(または運転免許センター)に行って、受験する事を言います。

自動車教習所に通った場試験は免除されますが、一発試験の場合は、仮免許の取得からはじまり、学科+実技試験を受験します。教習所に通って合格しても、一発試験で合格しても、交付される免許証は全く同じですが、ここでは、「一発試験」と言われる試験の内、今回は免許を持っていない方が普通自動車免許を取得する場合を、順を追って説明したいと思います。

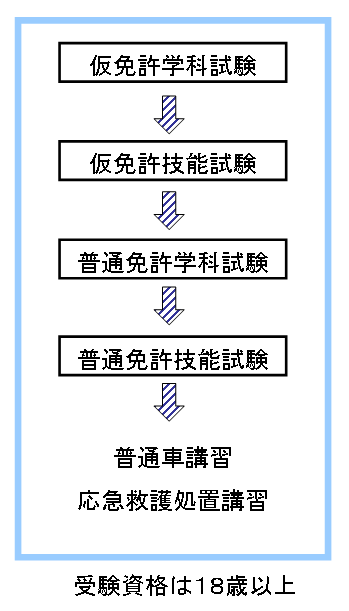

まず、一発試験と言っても、4つの試験に合格し、その後普通車講習と応急救護処置講習を受講する必要があります。

※ 学科試験業務は現在オンライン予約システムによる完全予約制になっていますのでご注意下さい。https://www.police.pref.osaka.lg.jp/

【仮免許学科試験】

・仮免許学科試験の受付は、休日を除く月曜日~金曜日の予約した時間。

・試験開始は午前10時

・手順

| 申請用紙を貰う。 |

| ↓ |

| 証紙を購入し、貼り付けます。 |

| ↓ |

| 適性検査(視力検査等)を受けます。 |

| ↓ |

| 書類を提出して、学科試験の予約を行います。 |

| ↓ |

| 仮免許学科試験を受けます。 |

| ↓ |

| 合格したら、技能試験の予約を行います。 |

【仮免許技能試験】

・技能試験は後日実施。学科試験に合格された方に技能試験日が指定されます。都合が悪い場合は日程の変更等を申し出ます。

・手順

| 貸車料を支払います。 |

| ↓ |

| 試験の説明を受けます。 |

| ↓ |

| 技能試験を行います。 |

| ↓ |

| 合格の場合は、仮免許証が交付されます。 |

【普通免許学科試験】

普通免許学科試験を受ける為には、仮免許取得後、1日2時間の運転練習を5日間実施する必要があります。その際、普通自動車免許取得後2年以上の同乗者を乗せて実施する必要があります。

手順は、適正検査が行われない以外は、仮免許学科試験と同様です。合格の場合も、仮免許技能試験と同様、普通免許技能試験の日程が指定されます。

【普通免許技能試験】

仮免許技能試験と同様に試験が行われますが、この試験では試験場外の一般公道で試験が行われます。合格の場合は、ここで免許証が交付されるのではなく、後日指定教習所にて、取得時講習並びに応急救護処置講習を受ける必要があります。講習受講後、門真運転免許試験場に書類を提出することによって、普通自動車免許が発行されます。

詳しくは、大阪府警察「運転免許に関する各種手続きについて」をご参照下さい。https://www.police.pref.osaka.lg.jp/

●まとめ

門真と言えば、門真運転免許試験場が真っ先に出てくる程、馴染み深い試験場に関する情報をお送りしました。門真運転免許試験場では、全ての種類の免許の一発試験を受験出来る点や、日曜日に更新を行っているのが大阪府下では門真運転免許試験場のみの為、南部の光明池運転免許試験場等を利用する地域の方々に加え、警察署も平日のみの受付なので、門真運転免許試験場に集中して混雑する傾向にありました。 ところが、新型コロナウイルス感染症拡大を機に、完全予約制になり、現在ではこの様な様子です(撮影は月曜日)。

一時は更新も完全にストップしていて、どうなる事やらと思っていましたが、予約制になって再開した事で、過去の混雑が噓の様です。こんな門真運転免許試験場の姿を見る日が来るとは!と驚くと共に、この情報が皆様のお役に少しでも立ちましたら幸いです。