車検や自動車の地域性

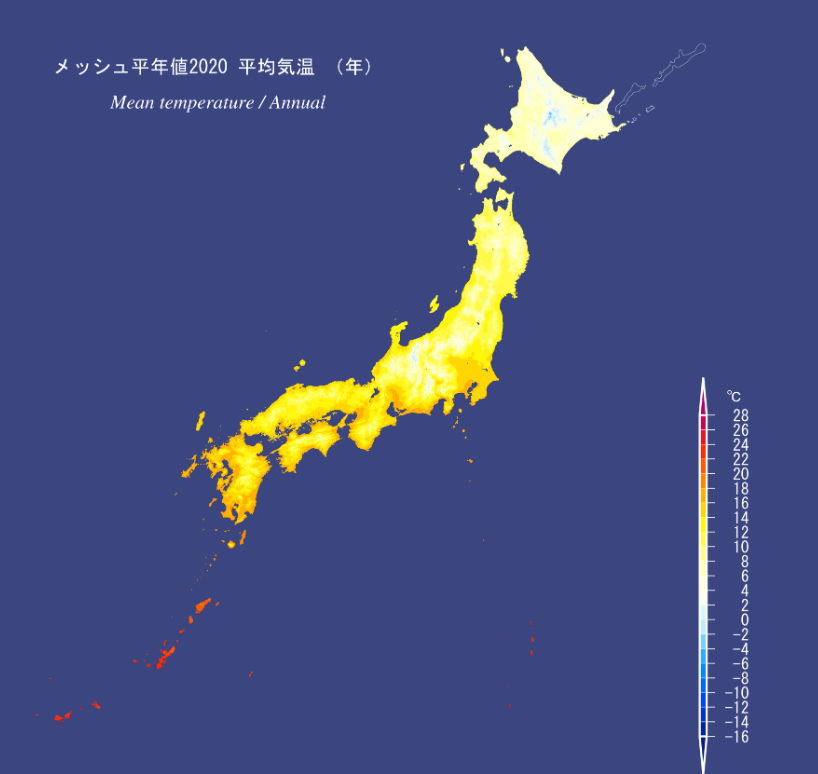

日本は比較的小さな島国ですが、北は北海道から南は沖縄まで、地域によって気候や環境等、様々な違いがあります。

小さな島国と言っても、世界には200以上の国や地域があり、その中で日本の国土は60番目位の広さになります。南北に長い為、地域によって自動車の仕様や車検も、内容(重視する点等)が異なります。

今回はその中身にスポットを当ててみたいと思います。

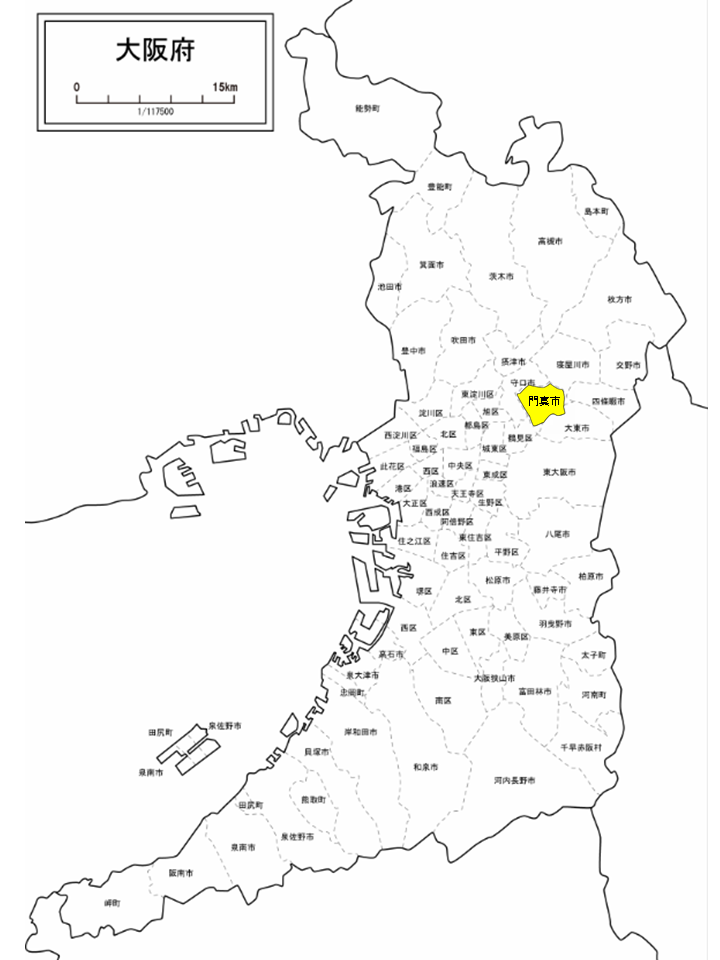

ちなみに門真市の総面積は12.3㎢で、大阪43地域中38位になります。

世界で60番目の国土も、大阪府内で38番目の面積も、語れる程の驚きはありませんが、そんな中に合って、本州は世界で7番目に大きな島になります。ちょっぴり「おっ」となりますね。

では、本題に入っていきたいと思います。

| 1位 | グリーンランド島 | デンマーク | 213.0800㎢ |

| 2位 | ニューギニア島 | インドネシア、パプアニューギニアの2か国の領土 | 78.5753㎢ |

| 3位 | カリマンタン(ボルネオ)島 | インドネシア、マレーシア、ブルネイの3か国の領土 | 74.8168㎢ |

| 4位 | マダガスカル島 | マダガスカル | 58.7713㎢ |

| 5位 | バッフィン島 | カナダ | 50.3944㎢ |

| 6位 | スマトラ島 | インドネシア | 44.3066㎢ |

| 7位 | 本州 | 日本 | 22.5800㎢ |

| 8位 | ヴィクトリア島 | カナダ | 22.0548㎢ |

| 9位 | グレートブリテン島 | イギリス | 20.9331㎢ |

| 10位 | エルズミーア島 | カナダ | 18.3965㎢ |

目次 [非表示]

●地域性が出る自動車の仕様

冒頭でも申し上げた様に、地域や環境によって自動車事情も変わり、それに合わせて仕様も異なります。「自分たちが住んでいる土地」が標準に映るのは当たり前ですが、“所変われば品変わる”車にはどんな違いがあるのでしょうか?

①寒冷地域

日本海側や東北地方、北海道など、一般的に北緯37度以北が寒冷地と呼ばれます。比較的暖かい地域にお住いの方は聞いた事が無いかも知れませんが、自動車にも「寒冷地仕様」があります。

寒冷地で自動車を使用するとどんな影響があるのでしょうか?

「日本の東西南北端点の経度緯度について」を

引用して加工

・自動車への影響

夏季は特に影響はありませんので、冬季の影響等について起筆していきます。

一般的に寒冷地では、気温が低くなり、降雪量や積雪量も多くなります。路面の凍結の可能性等も高くなりますので、このような要因が自動車に影響を及ぼします。

気温が下がる事によって、バッテリーの充電効率が低下したり、電熱線等の電装品の使用頻度が増える事によって、バッテリーの消耗が早くなります。

路面にも、融雪剤等が多く散布される為、自動車の下廻り等が塩害による錆等が発生しやすくなります。

・寒冷地仕様車

寒冷地仕様車の特徴を、下表にまとめました。

| オルタネーター・バッテリーの容量アップ | 気温が低下すると電装廻りの負担も大きくなる為、それに対応してオルタネーターとバッテリーの容量がアップされたタイプが搭載されています。 これによりバッテリーの突然死の可能性が下がります。 |

| アンダーコートの強化 | 下廻りの塩害による錆対策として、通常よりも強化されたアンダーコートが施されます。 |

| 各種ヒーター追加・強化 | リアウインドウの電熱線は、通常どの自動車にも装備されていますが、寒冷地仕様車ではフロントガラスやドアミラー等にも電熱線が装備され、雪や氷等を溶かして視界が確保される様になっています。 また室内も、水温(ラジエタークーラント)が暖まる前に暖房が効く様に補助ヒーター等が装備されていたり、前席だけでなく後席等も温まる様にヒーター廻りが追加・調整さています。 |

| 冷却水などの凍結対策 | 通常、冷却水は-15℃まで凍結しない様ように設定されていますが、寒冷地仕様では-30℃まで対応した冷却水が使用されます。 ウォッシャー液も同様に凍結しにくいものに変更され、ウォッシャータンクの容量も増設されています。 |

| ワイパー廻りの強化 | 雪等、重さがあっても払拭して視界が確保出来るように、ワイパーモーターが出力の大きなタイプに交換されていたり、ワイパー自体も雪をきっちりと払拭出来る様にスノーワイパーが装備されています。 |

| 灯火廻りの追加 | 今迄多く使用されてきたハロゲンランプであれば、発熱量が多い為に不要だったのですが、現在主流になっているLEDのヘッドライト等の場合、ヘッドライトについた雪などが解けにくくなる為、雪を解かす為にヘッドライトウォッシャーが追加されている事もあります。 その他に、他車からの視認性向上の為に、フロント・リアのフォグランプの追加等があります。 |

| スターターモーターの強化 | 気温が低くエンジン等が冷えている場合、オイルも冷えて粘度が高くなり、始動性が悪くなる事があります。 この様な場合は、強化したスターターモーターに交換する事で、始動性が向上します。 |

| コンピューターの制御の設定変更 | スムーズにエンジンが暖気出来、適切な温度を保てる様にエンジンを制御するコンピューター(ECU)の設定が変更されます。 |

| 価格が違う | 寒冷地仕様車は各種装備等が追加されている為、通常車と比べて、数万~10万円程度、価格が高くなります。 とは言え、寒冷地では必要な装備ばかりですし、北海道等では標準で寒冷地仕様の自動車が販売されています。 ちなみに、全く関係のない地域でも寒冷地仕様を選んで購入することは可能です。 |

・寒冷地の車検

寒冷地での車検は、どんな点が通常の車検と違うのでしょうか?

まず、気温が低いとゴム類が固くなって劣化しやすい為、各ボールジョイントのブーツ類に注意が必要です。ブーツが破れて露出してしまうと、塩害等の影響も受けやすくなってしまう為、部品の消耗が通常よりも早くなってしまいます。

下廻りについても、車検毎に綺麗に洗浄をして、きっちりと錆止めのアンダーコートを施すことが大事です。

オイルの交換を行う場合は、オイルの粘度に注意します。冷間時の粘度が高いオイルを入れてしまうと、エンジンの始動性が悪くなります。同様に、冷却水の交換やウォッシャー液の補充の際にも注意が必要です。

②海沿いの地域

海沿いの地域では、常に海からの潮風に自動車が晒される為に、自動車全体が錆やすく傷みが進行しやすいのが特徴です。潮風の他にも、海に極めて近い所では、細かな波の飛沫がかかったり、砂浜の砂が風で舞い上がりボディに小さな傷を付ける原因になります。

・海沿い地域の塩害対策

海沿い地域用という仕様は自動車には存在しませんが、塩害対策に寒冷地仕様の自動車を使用する人もいらっしゃいます。通常の自動車よりは塩害による錆対策がされているので、寒冷地仕様を選ぶのは良い選択だと思います。

日常的に出来る対策としては、洗車の頻度を多くし、ボディに海水や潮風の塩分が残った状態をなるべく短くし、水気等もよく拭き取って乾燥した状態を保つ事が望ましいです。

砂を被った状態で擦るとボディに傷が付きますので、大量の水で流してから洗車をするようにしましょう。

・海沿い地域の車検

海沿い地域の自動車のキモは塩害対策になりますので、寒冷地と同様アンダーコート等を車検毎にしっかりと施し、ボディや下廻り等、錆による影響を確認し、自動車を錆させない様する事が最も重要です。その他の一般的な整備に関しては、通常地域と変わらない内容で問題ありません。

③降灰地域

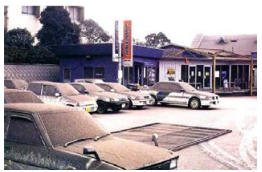

「降灰地域?」と思われる方もいらっしゃるかと思います。日本ではそれほど多くは無いですが、鹿児島の桜島の噴火によって降灰の影響を受ける地域が該当します。

・自動車への影響

まず、火山灰ですが、皆さんは火山灰の成分をご存知でしょうか?火山灰はマグマが噴火した時に破砕・急冷されたガラス片や鉱物結晶編結晶片から成っています。硬く角ばった形状をしているものが多いのが特徴です。

自動車に火山灰が被った状態で擦ると、即座に傷になってしまいます。そのままボディを拭くのがNGなのは勿論、空でワイパーを動かしてもガラスに傷が入ります。

降灰により、エアクリーナーやエアコンフィルター等のフィルター類も汚れますし、フィルターを通り抜ける非常に細かな粒子の火山灰によって、混合気に火山灰が混ざって、エンジン内部の傷や、スパークプラグの摩耗等にも影響を及ぼします。

エンジンルーム内等に火山灰が入り込む事によって、各装置等に悪影響を及ぼす事もあり、基本的に火山灰は自動車の天敵となります。

・火山灰仕様車

かつては「火山灰仕様車」が存在しました。現在はカタログ落ちしていますが、トヨタの「鹿児島仕様」と日産の「火山灰仕様」がこれに該当します。

火山灰仕様の内容は以下の通りです。

| ウォッシャータンクの大型化 | 火山灰が降灰した時にどうしても車を走らせる必要がある場合は、ウォッシャー液をバシャバシャ出してワイパーを動かす事で、ガラスへの傷を多少防ぐ事が出来ます。 その為、かなり大型のウォッシャータンクが装備されます。 |

| ワイパーの変更 | こちらも、視界確保の為に、ワイパーの作動位置等が調整されていたり、ワイパーブレードの強化、大型化の採用等。 |

| メッキモール等の防錆強化 | 火山灰はメッキ類に腐食等の深刻なダメージを与えますので、腐食しにくくなる様に、コーティングを強化する事で錆や腐食対策になります。 |

・火山灰対策

降灰時は、視界が悪化するだけでなく、路面が滑りやすい状態になっていますので、運転そのものに影響を与えます。信号機や踏切等が漏電等により作動しなくなった事例もある為、乗らずに済むのであれば、降灰前から車にカバーを掛けて、自動車を動かさないのがベストです。

自動車が火山灰を被ってしまったり、降灰の中を走行した後は、柔らかい毛はたきやエアブロー、大量の水等でボディの火山灰をよく落としてから、洗車を行いましょう。

エンジンルーム内に火山灰が入り込んでいる場合も、エンジンルーム内をスチーム洗浄や水洗いを行います。エンジンオイルやオイルエレメント、エアクリーナー、エアコンフィルター等は、降灰の場合は200km程で交換するのが望ましい様です。

・降灰地域での車検

火山灰は自動車の各部にダメージを与える厄介物です。車検の際には、これらの部分をキッチリと点検整備しておく必要があります。

| エンジンオイルやオイルエレメントの交換 | 細かな火山灰がエンジン内部に入り込む事によって、エンジンオイルと混合してしまいます。 エンジン内部に傷が付き、圧縮やオイル漏れ、エンジンの焼き付き等の原因となりますので、エンジンオイルとオイルエレメントの交換をしておいたほうがいいでしょう。 |

| スパークプラグの摩耗具合の確認 | スパークプラグも摩耗が早くなる為、摩耗具合を確認・今後を予測して早目の交換を行っておく必要があります。 |

| 各電装系統に不具合が発生していないか | エンジンルームの電装系統は勿論の事、室内の各電装系統にも不具合等が発生していないか十分に確認をしておく必要があります。 特にオルタネーターは火山灰によって悪影響が出やすいので注意が必要です。 |

| フィルター類の交換 | 降灰がある場合は、普段からの清掃や交換も大切になりますが、車検時にもきっちりと交換しておく事が重要です。 |

| ワイパーの交換 | ワイパーも火山灰を払拭する事によって通常よりも劣化が早くなります。 点検や車検時に交換しておくのが望ましいでしょう。またウォッシャー液の補充をしておくことも大切です。 |

④離島

・離島の自動車事情

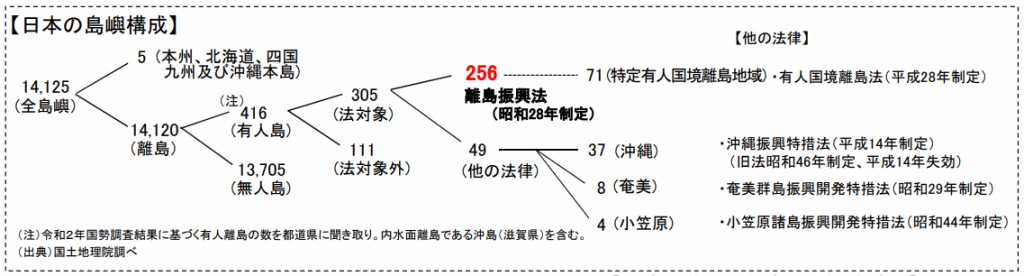

日本は島国ですが、その中に更に小さな島々がたくさんあります。なんとその数14,125島!(国土地理院発表数)

但しこれは周囲0.1㎞以上等一定の条件下での数字になりますのでご了承下さい。

上記の内、有人の島となると416島になります。

さて、そんな離島での交通機関となると、、、フェリー(旅客船等)、まぁそうでしょう。あとは島の規模にもよるでしょうか。鉄道、バスが公共の交通機関としてあったとしても、基本自動車が必須になると思われます。

離島と言うだけあって、基本的には海に囲まれていますので、勿論塩害もあります。この辺りは、海岸沿い地域の対策と同様になります。

整備や点検については、離島の規模にもよりますが、島内に1件も整備工場が無い様な島もありますので、故障したら他の島か本土へ自動車を運んで修理する必要が発生します。

整備工場がある場合でも、部品商やディーラーが無ければ、整備工場としても部品の手配に時間がかかる事もあり、整備そのものに通常より時間を要します。輸送費等の関係で部品代も少し高くなってしまいます。

特に輸入車の部品に関しては入手に苦労する様で、輸入車を持ってきても何かの機会に国産車に乗り換えてしまう人も多くいる様です。

・離島の車検

離島の車検事情ですが、まず第一に陸運局が無い為、離島内に指定工場があればいいのですが、無い場合は本土や別の島の検査場がある所へ車検を受けに行く必要があります。

有人離島の内、66島では検査官がやって来て出張検査を実施しているそうです。それでも、残り330島余りは島内で車検が受けられません。その為、通常継続車検は有効期限の1か月前から受検が可能な所、離島では2か月前から検査が受けられます。

車検に当たって注意する点は、基本は塩害対策と同等ですが、整備や部品事情等を考慮すると、予防整備が大切になってくるのではないでしょうか。騙し騙しや後回しにしていると、いざ故障等が発生した時に、すぐに整備等を受けられない可能性があります。

ちなみに、離島の自賠責保険は、本土より安く設定されています。事故が少ない事や、走行範囲が限られているのが理由だと思われます。沖縄県の自賠責保険が安い理由は、本土復帰前の水準を維持している点や電車が無く車が必須である点に加え、事故の際も保険を使用せず解決する傾向にある為と言われています。

【自家用乗用自動車(25か月)】

| 本土 | 22,210円 |

| 沖縄県(離島以外) | 11,360円 |

| 離島 | 8,190円 |

【軽自動車(検査対象車/25か月)】

| 本土 | 21,780円 |

| 沖縄県(離島以外) | 5,440円 |

| 離島 | 7,560円 |

価格は2023年5月調査時点

●生活環境や用途による自動車事情

同じ地域内でも、平野部と山間部とでは自動車に求める事や用途が違ってきます。色々な所に様々な人々が在住し、多様な生活環境がありますので、それぞれの自動車事情について見てみたいと思います。

①田んぼ等、農道や狭路での自動車事情

畑や田んぼで、農業用に軽トラック等を使用している所で見かけるのが、田んぼ周辺の農道や納屋までの道に、旧規格の小さな軽自動車しか入れないことがあります。現行車では物理的にどうしても入れないので、このような場面では今でも旧規格の軽トラックを大事に乗っている人達もいます。

とはいえ、旧規格の軽自動車は最終でも1998年になりますので、大切に使用して下さっている点では本当に頭が下がる思いですが、25年落ちになりますので、そろそろ色々な面で厳しくなってくるのではないでしょうか。

【軽自動車の規格】

| 1990年1月1日~ 1998年9月30日迄の規格 | 1998年10月1日~ 現在の規格 | |

| 長さ | 3.30m以下 | 3.40m以下 |

| 幅 | 1.40m以下 | 1.48m以下 |

| 高さ | 2.0m以下 | 変更無し |

| 原動機の排気量 | 660㏄ | 660cc |

1998年以前の規格になると更に車体は小さくなります。

②山間部の自動車事情

山間部では、自動車は生活を送る上で必須と言っても過言ではありません。

綺麗に舗装された道ばかりならまだしも、ポツンと一軒家レベルの地帯に住んでいる人達もいますので、場所によっては路面状況があまりよろしくない場合もあります。

急勾配の坂道も比較的多くなりますので、路面状況が悪い場合、更には平野部よりも降雪等の確率も上がりますので、4WDの自動車を求めるユーザーが多くなります。

また、霧等も発生しやすくなりますので、フォグランプやバックフォグが装備された自動車も需要があります。

③都市部での自動車事情

門真市の整備士が言う「都市部」とは、ガッツリ大阪市内中心でお話します。

都市部では、路地等に入ると道が比較的狭くなったり、建物が密集している都合上、駐車スペース等もかなり限定されてきます。駐車場代も高額な場合が多く、公共の交通機関も発達しているので、都市部で自動車を所有している人は、他の地域に比べると少なくなります。

その代わり、レンタカーやカーシェアリング等で自動車を利用する人達が増えてきています。

週末だけしか使わない等、使用頻度が低いと自分で所有した場合の自動車の維持費よりも、レンタカーやカーシェアリングの方が安く済む為です。

特に月極駐車場が高く、大阪の梅田近辺で5万円程度、京都市内の御所近辺で10万円なんて驚く様な駐車場代の地域もあります。

自動車を所有する場合でも、駐車場の制約等がネックになって欲しい車種が持てない事もあります。

④地方都市での自動車事情

地方都市では自動車の必要性は、その地方都市にもよりますが、自動車は1家に1台と言うよりは1人1台という地域も少なくありません。

電車やバスが通っていても、生活の基本は自動車がベースになる事は普通で、実際に、通勤から買い物迄、自動車が無いと生活はとても不便になるでしょう。遊びに行くのは勿論、飲みに行くのも自動車で出掛けて、代行を呼んで帰るのが当たり前の地域もあります。いかに自動車が必須であるかがよくわかります。

門真市は、大阪市に隣接し人口規模等から「地方中心都市」に位置しますが、駅無し地域もまだ存在しますので、無いと不便だなと感じるシーンも多少あります。

このように、地方都市でも都市部との距離や人口等諸条件で車の必要性は異なり、一言で括るのは難しいのが地方都市の車事情かも知れません。

⑤田舎の自動車事情

田舎へ行くと、自動車は切っても切れない存在になります。自動車が無いと全てが成り立たないレベルになってしまうので、70・80歳を超える高齢になっても自動車を運転せざるを得なくなってしまいます。

都市部に比べるとニュースにはなりにくいですが、田舎でもやはり高齢者による自動車事故は起きています。「免許を返納して乗らないようにすればいい」という人もいますが、現実はそう簡単では無く、免許を返納して車に乗らない=生活が出来なくなるのが現状です。

また、陸運局等が比較的都市部方面に設置されている事が多い為、指定工場が近くに無い場合は車検も一苦労です。陸運局まで往復するだけでガソリンが殆ど無くなってしまったり、検査に落ちた場合は完了する迄更に時間が掛かる事もあります。

自動車事情と言うよりは、整備工場事情なのですが、自動車だけでなく農機具の整備等も依頼される事がしばしばあります。下手したら農機具の方が多くて、車屋なのか農機具屋なのかわからない状態の工場もあるようですよ。

●海外の自動車事情

さて、海外の自動車には、日本では考えられない用途の装備が装着されている事があります。お国柄や地域性が垣間見える、ある意味でその国仕様という事になるのでしょうが、一体どんな装備や個性があるのでしょう?

①カンガルーバー

SUVなどのフロント部分に装着される、強固な(ゴツイ)鉄性のガードパイプの事で、またの名を「グリルガード」とも言います。日本でも1990年代に起きたRV車ブームの時に装着している自動車を多く見かけました。ドレスアップのアイテムとして一大ブームになりましたが、今は対歩行者安全性の観点や、流線形のデザインが流行している事に関係して、日本では殆ど見かけなくなりました。

日本では野生のカンガルーに遭遇する事はまずありませんが、オーストラリアでは不意にカンガルーが飛び出してきて衝突する事も珍しい事ではありません。大きな個体では体重80㎏近くある事から自動車と衝突した際の車体への損傷は小さくありません。車体や乗員の保護を目的として自動車のフロントにカンガルーバーを装着しています。

②シュノーケル

もう1つオーストラリア仕様を紹介しましょう。車外のルーフまで高く伸びたシュノーケルが装備されている事があります。これは冠水しない為のサファリシュノーケルや道路(砂漠)の砂誇りが入らないようにエンジンを保護する為、高い位置からエアクリーナーに空気を取り入れています。

③プッシュバンパー

アメリカのパトカーのフロントに装着されているバンパーの事で、フロントバンパーの上から更に頑丈なバンパーを装着しています。

目的はズバリ!逃走車両にぶつけて車をスピンさせたり停止させるという何ともアメリカらしい装備品です。ぶつけるのが大前提で装備されている辺りが、日本では考えられない流石アメリカです。

④車高が高い

日本メーカーの自動車でも、アジア圏で販売されている自動車は日本国内よりも車高が少し高くなって販売されています。これは、道路の冠水が多かったり、未舗装路も多い為、これらに対応する為に車高が高くなっています。

また路面の舗装状況がよろしくないと言った理由で、北米仕様の自動車も車高が高く設定されています。これも、地域柄の特別仕様ですね。

⑤北欧の駐車の儀式

現代の電子制御てんこ盛りの自動車はどうなっているのかわかりませんが、少し前の一般的な自動車の話です。

北欧等、本当に冷える地域のメーカーの自動車で、サイドブレーキを降ろしてギアをRに入れないと、メインキーが抜けない仕様がありました。

これは、サイドブレーキワイヤーが凍結して戻らなくなるのを防ぐのと、サイドブレーキを降ろしているので自動車が動き出さないようにRに入っているのを確実にする為です。

一般的な日本の常識でキーを抜こうとして、キーが抜けなくて故障かな?と思い、2時間程そこら中バラした挙句に気付いて、心底関心した事があります。

●まとめ

今回のテーマは如何でしたか?”所変われば品変わる“!地域によって、自動車にも様々な特色がある事がわかりました。

火山灰仕様等は、今は無くなってしまった様です。現在は降灰後の洗車やエンジンルームの点検等メンテナンスを充実させる事で対応している様です。

今後も、環境や生活様式の変化等に伴って、新しい特別仕様車や装備等も出てくるかも知れませんね。